五台山南山寺体验宁静致远

- 发表日期:2014-08-26 |来源:未知 | 点击数: 次

-

既然来到五台山,总得登上某一“台”吧,哪怕是象征性地踏足。旅行,有时也像是完成任务,当你将计划中或闪念后的“任务点”逐一完成时,那种充盈心胸的成就感,是恬美且值得回味的。

咨询了李师傅,晚冬时节,残雪尚多,为安全计,只有东台可去,而且路程也不近。不管多远吧,就以看日落的理由,出发。不过,此时日落还早,先去南山寺转转。

南山寺始建于元代,共分七层,上三层是佑国寺,中间一层善德堂,下三层则为极乐寺。原来南山只是大称呼,里头还有细分,有点类似于行政区划的层级。寺庙坐落于半山腰,用错落与开朗,形容探访南山寺的过程是颇为恰当的,你需要经常性地转弯,上到平坦处,寺庙就会以院落开朗的姿态,安抚我在逼仄梯道中攀爬而形成的戒备心理。

戒备的另一个原因,是冷落的人气。这里是我游走五台期间,最冷清的寺庙。几乎没有游客,甚至没看到几个僧侣,别说柴房、耳房,即便是禅房、大殿,也都大门紧闭;香炉里断香和墙角的芦棒,皆草草,很寥落的样子。容易理解,这是吃了偏僻的亏。寺院,从某种意义上说,是接续信徒与神佛之间的平台,五台山那么多寺庙,吸引信徒的“同质化”竞争趋近白热化;自然的,处在核心区周边的寺庙香火会旺盛些。没关系,寺名南山,兴许追求的正是这悠然的感觉。

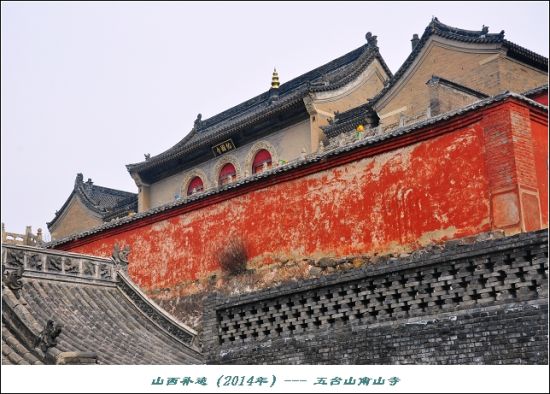

站在山脊平台上,寺院随处可见的皑皑白雪,与并不粗糙的红墙鲜明对应,“唇红齿白”的成语闪入脑海里。远望,洼地里的湖泊,还固执地守着雪白的造型,向着冬日暖阳微笑,自信地将昔日的浅波微澜凝固成冰清玉洁的自豪感,在周围一片复杂的安详中愈发显眼而美丽。视野开阔的山腰,增添了我向更高处进发的愿望。

“下南山而上东台”,路程确实不近,当车子终于拐上盘山公路时,可以感受到天空已进入到明暗交替的既定程序。说是公路,其实和野路也差不多,一边是被荒草坡掩盖了陡峭度的悬崖,一边则尽是叙述冬季的白,这样的行进是令人忐忑的。惴惴中见到山顶那几进牌坊时,我长舒了一口气。

东台顶有座寺庙,叫望海寺,本世纪才建起;无论从历史还是建筑观感,都是五台寺院中的“小字辈”,几乎没什么可看性;于是,单纯地等待日落。现在回想起当时的感受,就一个字:冷。冬日黄昏,我守候在华北一座海拔2796米的峰顶,这样的句子牵引出些许恍惚的回忆,但很快,山风的回响,仿佛不止在记忆里,而是依旧呼啸在耳际。是的,风呼啸着,那正是它们恣意表演的时刻。我们缩进车里,抽着烟聊天,时不时摇下车窗散味,也让等待已久的山风实施成功的突袭。

有些后悔,可懒得说服自己。越是想要说服的事情,本质往往越是虚弱。只期待日头早点落下,完成自己游走五台最后一个浅显的目标。差不多了,踩着厚厚的积雪来到崖边,旁边是码的整整齐齐的红砖;与行将没落的太阳形成鲜明对比的是,这里自以为如冉冉朝日般的大兴土木的未来。

落日一如既往地映红了天际,但谢幕表演的意愿并不强烈,还是被大片虎视眈眈的灰暗包围着。太阳似乎也战战兢兢,无法保持令人兴奋的浑圆,带着毛糙的边缘,只期望早一刻“归家”休息;“照拂”万方不是那么容易干的,也辛苦一天了。

在完全入夜前,赶紧下“台”。过牌坊时,禁不住回望几眼,还有它们身后那兴许不久就将层楼叠宇的台顶,问题跳了出来:为什么会有那么多寺庙,共存在这里? 我给自己的答案并不新奇:信仰和氛围。信仰因何而生?恐怕是起于未知。这个世界充满了未知,对内在和外在的未知;未知吸引着人们的好奇心,也不可避免地滋生困惑和痛苦。这些痛苦咬噬着心灵,明明灭灭、开开谢谢,持续着,甚至陪你到终了之日,除非找到足以掩盖痛苦和忘却未知的信仰。

“存在即合理”,在这个信仰普遍缺失的时代,宗教自有其存在和发扬光大的道理,无论你以怎样复杂的心态看待它,皆如此。在黛螺顶台阶上遇见的那位女尼,每隔几天就要登顶参拜,清秀的容颜,清爽的装束,微笑的态度,绝无我等如炼狱般的登山感受。当信仰成为一种习惯,相信能够有助于平淡和从容,不论是否刻意追求。想想自己,虽然不必因时因地去刻意融入,但是,在短暂的生命过程里,坚持追求“心中美好、遍地花开”的境界,也是自我修炼的升华。

因时为鉴,信仰使然,这是它的好处;然而,真正的信徒,绝不是求“菩萨”给现世报,求渡的是来世,所以,无论如何,这一世,还是要自己走好!

(图/文:游笑天)

-

- 上一篇:灵韵传千古 缙云仙都四季之韵 下一篇:南腊河边流传着的美丽传说